2013年10月27日

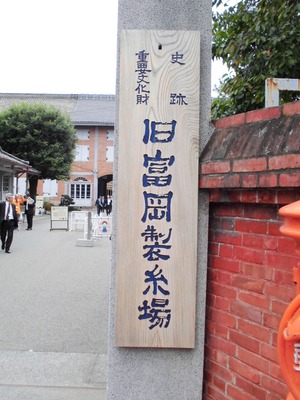

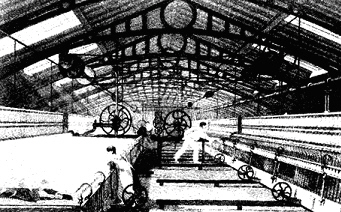

134-2 富岡製糸場 (富岡市)

Bonjour~~

台風の影響で、本当に雨風がひどいですね~。

実はヴァンソンの主宰するカルチャースクールの展覧会の

今日は最終日なんですが、もう35年毎年開始しているのけど

珍しく今年は天気が悪くて・・・こんなこと初めてかも・・・。

さて、前回に続いて 富岡製糸場についてですが

幕末からに日本とフランスとの関係が特殊であったことを

前回書きましたが、

そんなわけで 日本とフランスとの相互利益を双方が探す間

フランス人が、蚕の取引を極秘に続けていく中で気が付いたのは

未開の地アジア というイメージとはかけ離れた

当時の日本人の知性の高さと勤勉さ 正直さ

そして、高度な独自の文化を持っていることにが かなりの驚きであったそうです。

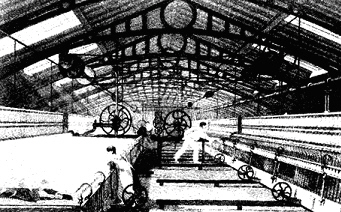

すでに日本には独自の 着物など使用される

高度な絹織物に使用される絹の製糸技術はあったものの

フランスやヨーロッパで使われる絹製品に使用される絹糸とは異なり

かなり太く 太さが均一でない などという実情があるものの

この国民なら、9割ほどフランスに持ち帰る間に死んでしまう蚕を輸送するより

自分たちの技術を伝えて、日本政府に工場を作らせれば

その方がメリットが大きいかもしれない。

当時農民、町民さえも教育レベルの高かった日本人に

質の高い絹糸を作らせる方が、コスト的にも安くすみ

更に、フランスの他の技術、たとえば鉄の製錬技術や

幕府が望んでいた造船技術を日本に売り込むことが出来、

そこで作られた 上質の製品を安価で輸入できれば、

当時外国と同等の貿易や近代国家を望んでいた

日本政府にとっても願ってもみないほどのメリットがあり

互いにとって一石二鳥と どうも考えたらしいのです。

日本としても、目をギラギラさせながら 日本を植民地化することを

常に考えていた他国より それを阻止することを考えていた幕府や

反幕府の人たちにとっても、ずっと信頼できる外国人と考えたみたいですね。

で、結局 明治政府になっても 最初は

幕府時代からフランスとの関係を築き フランスにも留学に行っていた

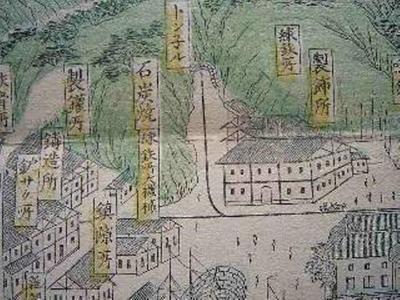

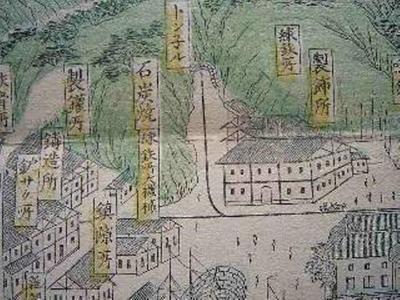

当時の渋沢栄一に 横須賀に鉄の精錬所も含めた造船所と

後に、富岡に製糸場の建設が明治政府の近代産業の象徴として

建設、稼働されることになり、

富岡製糸場の建設に必要だった 大量の煉瓦の製造が

後の横浜のレンガ倉庫や東京駅など 様々な近代建築にとって

欠かせない技術として伝承されていったわけです。

だから、フランスと日本は 「蚕」 という生きた資源を切っ掛けに

明治初期は、近代産業化の礎を フランスと共につくっていったわけなんです。

次回は富岡製糸場そのものをご紹介します。

台風の影響で、本当に雨風がひどいですね~。

実はヴァンソンの主宰するカルチャースクールの展覧会の

今日は最終日なんですが、もう35年毎年開始しているのけど

珍しく今年は天気が悪くて・・・こんなこと初めてかも・・・。

さて、前回に続いて 富岡製糸場についてですが

幕末からに日本とフランスとの関係が特殊であったことを

前回書きましたが、

そんなわけで 日本とフランスとの相互利益を双方が探す間

フランス人が、蚕の取引を極秘に続けていく中で気が付いたのは

未開の地アジア というイメージとはかけ離れた

当時の日本人の知性の高さと勤勉さ 正直さ

そして、高度な独自の文化を持っていることにが かなりの驚きであったそうです。

すでに日本には独自の 着物など使用される

高度な絹織物に使用される絹の製糸技術はあったものの

フランスやヨーロッパで使われる絹製品に使用される絹糸とは異なり

かなり太く 太さが均一でない などという実情があるものの

この国民なら、9割ほどフランスに持ち帰る間に死んでしまう蚕を輸送するより

自分たちの技術を伝えて、日本政府に工場を作らせれば

その方がメリットが大きいかもしれない。

当時農民、町民さえも教育レベルの高かった日本人に

質の高い絹糸を作らせる方が、コスト的にも安くすみ

更に、フランスの他の技術、たとえば鉄の製錬技術や

幕府が望んでいた造船技術を日本に売り込むことが出来、

そこで作られた 上質の製品を安価で輸入できれば、

当時外国と同等の貿易や近代国家を望んでいた

日本政府にとっても願ってもみないほどのメリットがあり

互いにとって一石二鳥と どうも考えたらしいのです。

日本としても、目をギラギラさせながら 日本を植民地化することを

常に考えていた他国より それを阻止することを考えていた幕府や

反幕府の人たちにとっても、ずっと信頼できる外国人と考えたみたいですね。

で、結局 明治政府になっても 最初は

幕府時代からフランスとの関係を築き フランスにも留学に行っていた

当時の渋沢栄一に 横須賀に鉄の精錬所も含めた造船所と

後に、富岡に製糸場の建設が明治政府の近代産業の象徴として

建設、稼働されることになり、

富岡製糸場の建設に必要だった 大量の煉瓦の製造が

後の横浜のレンガ倉庫や東京駅など 様々な近代建築にとって

欠かせない技術として伝承されていったわけです。

だから、フランスと日本は 「蚕」 という生きた資源を切っ掛けに

明治初期は、近代産業化の礎を フランスと共につくっていったわけなんです。

次回は富岡製糸場そのものをご紹介します。

Posted by フランスさん at 06:00│Comments(0)

│お店・フランス情報その他

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。